Почему писатель Сергей Довлатов получил признание после жизни

|

Никакой астрологии, никакой мистики |

Однако почти уверен: не только детство, но дистанция от зачатия до рождения как-то связана с окружающей реальностью, текущим событийным потоком. И она загадочным образом влияет на будущую судьбу человека.

Моя мать родилась в 1934-м, то есть ее внутриутробное существование было окружено голодным и страшным временем, а дело было в Поволжье. И вся ее жизнь была густо приправлена разнообразными ядами страхов и тошным чувством надвигающейся беды. Бабушка явилась на свет в 1909-м, а это времена коров жирных. И судьба ее, в общем, несчастливая, все же отмечена была знаком восхищенного жизнелюбия. Не настаиваю на этой доморощенной версии, но каждый может проверить ее на себе.

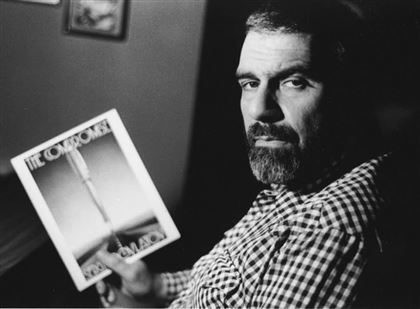

Довлатов пришел в жизнь через три месяца после начала войны. Это обстоятельство, как мне кажется, проливает свет на особенности его личности. Его жизнь и проза выдержаны в жанре цветущего абсурда и безысходного трагизма. В тридцать семь он эмигрировал в Америку. До отъезда было 20 лет литературной работы, перемежаемой пьянством и прихотливыми сложностями личной жизни. За это время ему удалось опубликовать лишь один рассказ – в “Юности”. Как ни странно, я его запомнил.

Спустя много лет режиссер-документалист Владимир Татенко, мой мастер-наставник, принес на студию “Филиал”. Мы читали повесть вслух, по очереди, задыхаясь от хохота и восторга. И все эти недавно расконвоированные “дети Арбата”, ломом подпоясанные “эдички”, лубочные “чонкины” и похабненькие “николай николаичи” озабоченно съежились, отошли в угол и нервно закурили, раздербанив свои сочинения на самокрутки. Стало ясно, что в русскую литературу пришел большой, как слон в лавке, писатель.

Его проза стала последним общественным явлением русской культуры советского периода, вот в чем дело. Нельзя сказать, что Довлатовым литература закончилась. Но она изменилась, стала действительно частным делом.

Писатель стал “кустарем-одиночкой”, предлагающим свои поделки рынку. Открылся торговый центр изящной словесности. Каждому свое. Молодым интеллектуалам – Пелевин, пресыщенным либертенам – Сорокин, ностальгирующим эмигрантам – Рубина, доживающим интеллигентам – Улицкая, умствующим демагогам – Веллер, патриотам – Прилепин, космополитам – Быков. Все авторы работают “под заказ”, для “целевых групп”, но никто не может написать “для всех”. У Довлатова это получилось. Его неудержимо тянуло к маргинальному быту, к дефективным персонажам, в жилах которых текла створоженная уксусом времени тяжелая венозная кровь, наполовину разбавленная алкоголем.

Довлатов с каким-то действительно “гибельным восторгом” зарывался в илистую гущу самого “дна жизни”, где зацветшая вода, кишащая простейшими, под воздействием давления превращается в чистый спирт, этот сакральный напиток вольности, в котором от инфузорий не остается даже туфелек. Зато в нем беспечно резвятся, дожидаясь короткой очереди в преисподнюю, безответственные, бестолковые, но дьявольски обаятельные прохиндеи, сохранившие неприкосновенный запас личной свободы и потому оставшиеся людьми.

Именно этого власть ему и не простила. Выходит, что в каком-то смысле эти “прикольные” рассказики про разгильдяев и алкашей оказались штукой посильней, чем даже мемориальные кирпичи “Архипелага”.

Съемочный период документального фильма “Бродвей-Broadway” изобиловал странными совпадениями и фантастическими нелепостями. Август, липкая жара. Душно в любое время суток. Долговязые билдинги, облепленные бессчетными бородавками непрерывно гудящих кондиционеров, их неприятно ледяные сопли, скатывающиеся на тротуары и за ворот. Квартира Довлатова в Квинсе, в громадном краснокирпичном доме, который мы едва нашли, безбожно перепутав “роуды” и “стриты”. Скорее – квартирка. Длинная и узкая, как вагон, комната без прихожей, на месте которой “кабинет” Лены с огромным экраном “Макинтоша” – она верстала на дому мемуарные книжонки и юбилейные брошюрки для богатой узбекской общины Квинса – заработок.

Дальше стол Сергея, оставшийся таким, каким был при жизни. На скрипучем кресле – сморщенный портфель, набитый ножичками, зажигалками, фонариками, степлерами и прочими нераздаренными сувенирами. У окна что-то вроде гостиной с незапомнившейся, случайной мебелью. В соседней комнате Нора Сергеевна Довлатова, она была еще жива в тот год. Не выходила и не принимала. Сначала согласилась сниматься. Но потом решительно отказалась. Сказала Лене: “Я стала старая и страшная. Не хочу, чтобы меня увидели такой. Там”. Просила передать свою благодарность за внимание к сыну. В этой квартире мы работали три дня, снимали рассказ Лены Довлатовой – девически стройной, грустной, милой, ироничной, мудрой женщины с удивительным лицом, в которое неуловимо прокралось что-то азиатское.

Когда уговаривались по телефону о первой встрече, так и сказала: “Ну, меня узнать легко: увидите пожилую монголку и смело подходите”…

Нью-йоркские таксисты знают всё, кроме английского языка и своего города. Нам нужно было в Нью-Джерси, где жил Генис. Это рядом, в пределах прямой видимости, но уже другой штат, поэтому таксист схватился за голову, но, поворчав, все же поехал и вскоре заблукал. Сердито рылся в карте, потом остановился у заправки и пошел выспрашивать дорогу. Мы с оператором терпеливо ждали, открыв все окна, – жара. К машине неторопливо подошла очень рыжая, просто огневолосая девушка в открытом сарафане и заглянула к нам, опершись руками о дверцу. Плечи ее и грудь были густо посыпаны красным перцем веснушек. “Привет, парни! – сказала она по-английски, но понятно. – Вы ищете этого сумасшедшего русского писателя Гениса?”. Мы ошеломленно согласились. “Ну, – продолжала медноволосая, – тогда вы немного увязли. Я растолкую, парни!”. И стала лопотать что-то непонятное. Тут таксист подошел, послушал, покивал, завел машину, тронулись. Рыжая махнула рукой и пошла к заправке. Красивая такая.

Генис выслушал эту историю, коротко хохотнул и заявил, поблескивая цыганскими глазищами: “Я в Нью-Джерси живу три года и никого, ни единой души не знаю. Кроме налогового инспектора, разумеется. Но он выглядит не столь роскошно, черт возьми. Идите за мной!”. По узенькой, страшно скрипучей лестнице мы поднялись в мансарду, в крошечный его кабинетик. На столе мерцал монитор, где крупно было выведено: “Довлатов и окрестности”. “Это название моей книги, за которую давно хотел засесть, – сказал он. – Откладывал-откладывал, а решился только сегодня. Вывел название, и спустился вниз ответить на звонок. Это были вы с просьбой о съемке”...

Довлатов умер 24 августа 1990 года на выходе из чудовищного запоя. Мог бы выжить, но при нем не оказалось медицинской страховки, и бестолковые санитары битых три часа искали муниципальную больницу, где принимали всех.

Как прикажете все это понимать? До сих пор в толк взять не могу. Я не религиозен, к любой мистике отношусь наплевательски. Верую: помрешь – на могиле лопух вырастет. Некоторым, правда, везет больше: когда жизнь кончается, начинается литература.

Она начинается после жизни.

Но это надобно заслужить.

Алматы

Оставить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи